Neben der Fach- und Urkundenübersetzung gehört zu unserem Alltag als vereidigte und juristische Übersetzer die Aufklärungsarbeit beim Kunden. Dies gilt zum Beispiel für die von vielen Behörden irrführende Verwendung des Begriffs „beglaubigt“, wenn es eigentlich um bestätigte oder amtliche Übersetzungen geht.

Er versetzt den (Privat-)Kunden in den Glauben, als Übersetzer seien wir in der Lage, die Übereinstimmung einer Abschrift mit ihrem Original zu bescheinigen. Ähnliche Missverständnisse gibt es im Bereich des internationalen Urkundenverkehrs.

Apostille, Legalisation, Überbeglaubigung, Vorbeglaubigung, Zwischenbeglaubigung …

Dieser Wirrwarr in den Begrifflichkeiten führt nicht nur bei Privatkunden, sondern auch bei Rechtsanwälten oder Notaren, deren Mandanten eine in Deutschland ausgestellte behördliche, gerichtliche oder notarielle Urkunde im spanischsprachigen Ausland vorlegen möchten, zu Unklarheiten.

Im Rahmen des deutsch-spanischen Urkundenverkehrs sind die häufigsten Arten von Urkunden, die unter Umständen in spanischsprachigen Ländern oder bei deren Auslandsvertretungen vorgelegt werden müssen:

• Kaufverträge für Immobilien;

• Vollmachten unterschiedlicher Art;

• Entscheidungen oder Beschlüsse im familienrechtlichen Bereich, wie z.B. Scheidungsfolgenvereinbarungen;

• Unterlagen zum Nachlass und zur Erbenermittlung sowie

• gerichtliche Urteile;

• aber auch Urkunden rund um die Unternehmensgründung wie Gesellschaftsverträge, Gesellschafterbeschlüsse, Satzungen oder steuerliche Unterlagen.

Diese Urkunden können nicht ohne Weiteres lediglich übersetzt und im Ausland vorgelegt werden, sondern es müssen Unterschriftsbeglaubigungen eingeholt werden. Dabei gilt es einiges zu beachten, je nachdem, wo die Urkunde vorgelegt werden soll. Das Prozedere, das Sie als Notar oder Rechtsanwalt bei der Vorlage von Urkunden im (spanischsprachigen) Ausland berücksichtigen müssen, umfasst die folgenden drei Schritte:

I. Unterschriftsbeglaubigung für die Unterschrift auf der originalen Urkunde

Die nachfolgenden Ausführungen betreffen ausschließlich öffentliche Urkunden, d.h. Urkunden, die von einem Gericht, einer Behörde oder z.B. einem Notar errichtet wurden. Bei behördlichen und gerichtlichen Urkunden muss, bevor die Urkunde übersetzt wird, die Echtheit der Unterschrift des unterzeichnenden Beamten geprüft und entsprechend beglaubigt werden.

Bei Urkunden von einer „mit öffentlichem Glauben versehenen Person“, also notariellen Urkunden (jedoch nicht bestätigten Übersetzungen, dazu später mehr), ist die Beglaubigung ebenfalls vor der Übersetzung zu erledigen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist bei dem Antrag auf Beglaubigung die Angabe, in welchem Staat die Urkunde vorgelegt werden soll. Erst damit kann über die Verfahrensart zum Nachweis der Echtheit der öffentlichen Urkunde entschieden werden: durch das Legalisationsverfahren oder, für Vertragsstaaten des Haager Übereinkommens zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Legalisation vom 5. Oktober 1961, durch die Anwendung der sogenannten Haager Apostille.

Zurzeit gibt es keinen spanischsprachigen Staat, mit dem die Bundesrepublik Deutschland mittels eines bilateralen völkerrechtlichen Vertrages im Bereich Personenstandswesen oder Beglaubi-gung von Urkunden die Befreiung von jeglichen Förmlichkeiten für die Vorlage öffentlicher Urkunden zwischen den jeweiligen Vertragspartnern vereinbart hat. Ähnliches gilt für Vereinbarungen bzgl. besonderer Zwischenbeglaubigungsformen, die es mit anderen Staaten gibt.

a) Apostille-Verfahren

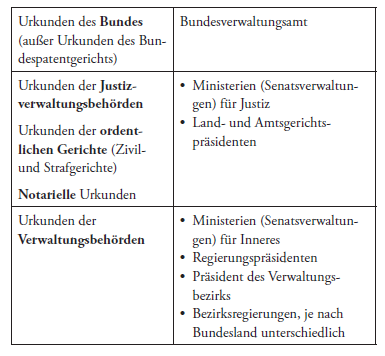

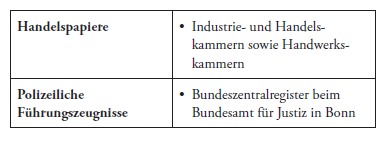

Das Haager Übereinkommen findet aktuell in folgenden spanischsprachigen Ländern Anwendung: Argentinien, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Peru, Spanien, Uruguay, Venezuela und seit dem 6. Januar 2022 auch Paraguay, nachdem Deutschland seinen Einspruch gegen den Beitritt des Landes zurückgezogen hat. Die für die Apostillierung zuständige Behörde variiert je nach Art der Urkunde; diese können Sie der Webseite des Auswärtigen Amts1 entnehmen, die wir hier tabellarisch für Sie zusammengefasst haben:

b) Legalisationsverfahren

Das Verfahren der Legalisation ist insofern vor allem zeitlich aufwendiger, als es in der Regel zunächst einer Vorbeglaubigung der Urkunde durch die Konsularbehörden des Staates bedarf, in dem die Urkunde verwendet werden soll. Die Dominikanische Republik und die Republik Kuba sind die einzigen lateinamerikanischen Länder, mit denen der Behördenverkehr aktuell über Legalisationen erfolgt.

Eine Kurzübersicht für andere (nicht spanischsprachige Länder) und Informationen hinsichtlich der Frage, ob für die Anerkennung öffentlicher Urkunden im Ausland eine Legalisation oder Apostille erforderlich ist, finden Sie auf der Seite des Deutschen Notarinstituts unter Arbeitshilfen/IPR.2

II. Bestätigte, vereidigte, beeidigte oder bescheinigte („beglaubigte“) Übersetzung

Die Urkunde muss nun vollständig, d.h. samt Beurkundungsvermerk, Anhängen und auch mit Apostille oder Legalisation übersetzt werden, bevor die Unterschrift des Übersetzers selbst ggf. beglaubigt (siehe hierzu Punkt III für weitere Einzelheiten) wird. Die Übersetzung fertigt dabei ein gerichtlich ermächtigter, vereidigter oder beeidigter Übersetzer an. Die Bezeichnungen sind je nach Bundesland der Ermächtigung unterschiedlich. Vereidigte Übersetzer sind in der Dolmetscher- und Übersetzerdatenbank3 eingetragen.

Es empfiehlt sich, einen Übersetzer entsprechend dem Fachgebiet (bei juristischen Übersetzungen sogar dem Rechtsgebiet) zu beauftragen. Auch eine Mitgliedschaft in einem Berufsverband, zum Beispiel dem BDÜ, ist ein Qualitätsmerkmal, auf das Sie bei der Beauftragung achten sollten. Manche im juristischen Bereich spezialisierte Übersetzer lassen sich zudem auch in spezifische Fachlisten eintragen, wie die z.B. die Liste vom BDÜ-Expertenservice4, oder gehören selbst internationalen Juristenverbänden an wie zum Beispiel der Deutsch-Spanischen Juristenvereinigung.

Die Honorare für bestätigte Übersetzungen richten sich nach der Wort- bzw. Normzeilenanzahl (eine Normzeile besteht aus 55 Zeichen einschließlich Leerzeichen) und oft nach § 11 JVEG – unter Berücksichtigung des Fachgebiets, Schwierigkeitsgrades sowie des Formatierungsbedarfs der Urkunde.

III. Beglaubigung der Unterschrift des Übersetzers

Und zu guter Letzt: selbst wenn die Übersetzungen mit einem Bestätigungsvermerk oder -stempel eines öffentlich beeidigten oder anerkannten Übersetzers versehen sind, gelten diese, wie bereits kurz erwähnt, als Sachverständigenleistungen und nicht als öffentliche Urkunden. Die oben genannten Verfahren der Beglaubigung, Legalisation und Apostille sind daher hier nicht anwendbar.

Nichtsdestotrotz muss in einem letzten Schritt noch die Unterschriftsbeglaubigung (Auslandsbeglaubigung) für die Unterschrift des Übersetzers eingeholt werden. Zuständig ist hierfür der zuständige Gerichtspräsident, der die Eigenschaft des Übersetzers als anerkannter Sachverständiger bestätigt oder dessen Unterschrift beglaubigen kann.

Übrigens: dieser amtliche Vermerk ist eine öffentliche Urkunde, für die anschließend eine Haager Apostille oder die Legalisation erteilt werden kann. Aus diesem Grund ist bei der Beantragung der Beglaubigung wieder unbedingt das Zielland anzugeben, in dem die Urkunde vorgelegt werden soll. Denn wiederum ist auch hier zu entscheiden, ob eine Apostille oder eine Legalisation zu erfolgen hat – je nach dem Land, in dem die Übersetzung vorgelegt werden muss.

Über die Autorinnen:

Sarah Schneider, M. A.

geprüfte Übersetzerin (Spanisch, IHK)

gerichtlich ermächtigte Übersetzerin

Mitglied im Bundesverband der

Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ)

Elena Sotres Zapatero, Lic. Lic.,

geprüfte Übersetzerin (Spanisch, IHK)

gerichtlich ermächtigte Übersetzerin

Mitglied im Bundesverband der

Dolmetscher und Übersetzer

(BDÜ), spanischer Verband der beeidigten Übersetzer und

Dolmetscher (APTIJ) und im Deutsch-Spanischen

Juristenverband (DSJV-AHAJ)